体育训练中的耐力提升与恢复期管理的有效平衡策略探讨

2025-03-09 19:32:37

本文旨在探讨如何在体育训练中有效平衡耐力提升与恢复期管理,从而实现运动员的最佳表现。耐力训练与恢复期管理是竞技体育中至关重要的两个环节,合理的平衡可以帮助运动员在避免过度训练的同时,最大化地提升体能和运动表现。文章将从四个方面进行详细阐述:一是如何通过合理的训练计划提升耐力;二是恢复期的科学管理与应用;三是训练与恢复的周期性平衡;四是运动员心理状态对耐力训练与恢复的影响。通过对这些方面的深入探讨,本文期望为体育训练中的耐力提升与恢复管理提供有价值的参考和建议。

1、耐力训练计划的科学制定

耐力提升是任何耐力型运动员的核心目标,而科学合理的训练计划是实现这一目标的基础。首先,耐力训练应根据运动员的基础状况、训练水平和目标来制定,分阶段逐步加大训练强度和时间。例如,初级阶段应注重有氧基础训练,通过低强度长时间的运动提高心肺功能;而在进阶阶段,则可以通过高强度间歇训练(HIIT)来进一步增强最大摄氧量(VO2max)和乳酸阈值。

其次,训练计划要考虑个体差异。在设计耐力训练计划时,运动员的年龄、性别、体能基础以及具体项目的特点都应被充分考虑。例如,长跑运动员与游泳运动员的耐力训练侧重点不同,前者更侧重于下肢力量和耐力,而后者则要综合考虑上肢和核心肌群的耐力。

此外,耐力训练需要合理的强度调节。过高的强度可能导致过度训练,过低的强度则无法达到提高耐力的效果。因此,训练计划中的强度应通过心率监测或运动感知来进行精细化管理,使训练负荷在适宜的范围内,最大限度地促进体能提升。

2、恢复期的科学管理与应用

恢复期是体育训练中不可忽视的重要环节。良好的恢复期管理能够帮助运动员从高强度训练中恢复,减少运动损伤,提升下次训练的效果。首先,恢复期的安排应遵循个体化原则。运动员在高强度训练后的恢复期应根据其身体状况、训练强度以及疲劳程度来确定恢复的时间和方式。

在恢复方式上,主动恢复是比被动恢复更为有效的一种策略。主动恢复包括轻松的低强度运动,如轻跑、游泳或骑行等,这些运动能够促进血液循环,加速代谢产物的排出,从而减少肌肉的酸痛感。而被动恢复则以休息为主,适用于极度疲劳的情况下,但长时间的被动恢复会导致运动员的体能水平下降,因此需要谨慎使用。

此外,恢复期的营养补充也至关重要。运动员在训练后应及时补充蛋白质和碳水化合物,以帮助肌肉的修复与能量的恢复。适当的水分补充也有助于维持体内的电解质平衡,避免脱水对运动表现产生负面影响。

3、训练与恢复的周期性平衡

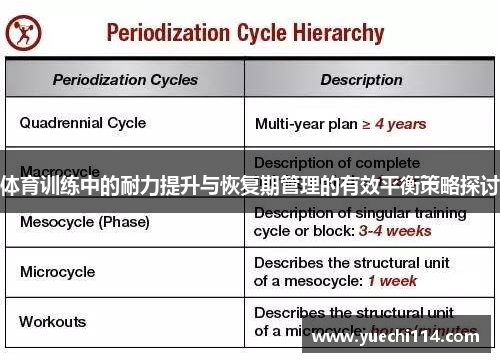

耐力训练与恢复期之间的周期性平衡对于提高运动员的整体表现至关重要。训练的过度或不足都会对运动员的体能和心理状态产生不良影响。因此,科学的训练与恢复周期应根据运动员的训练负荷、恢复状态以及比赛周期来进行调整。

一种常见的训练与恢复周期模型是“负荷-恢复-适应”模式。即在高强度训练后,通过充分的恢复,使身体获得适应并超越之前的体能水平。为了达到最佳效果,训练周期应该根据比赛周期进行规划。例如,在赛季前期,运动员可以增加高强度的耐力训练,并确保在赛季中期通过适当的恢复期保持最佳的竞技状态。

此外,合理的周期性变化也可以防止运动员产生心理上的疲劳。长期的高强度训练如果没有适时的恢复和调整,可能导致运动员出现“训练倦怠”或心理压力过大的现象,从而影响整体表现。因此,训练与恢复的平衡不仅仅是身体上的,还应考虑到心理上的调节。

4、心理状态对耐力训练与恢复的影响

运动员的心理状态对耐力训练与恢复的效果有着重要影响。积极的心态能够增强训练的效果,帮助运动员克服身体上的疲劳,延长高强度训练的持续时间;而消极的心态则可能导致运动员感到焦虑、无力,从而影响训练的质量和恢复的速度。

为了有效管理心理状态,教练员和运动员需要定期进行心理评估,及时发现可能存在的心理压力和情绪波动。例如,心理疏导技术、冥想训练以及放松技巧等都可以作为训练和恢复期的一部分,帮助运动员更好地管理压力,恢复精力。

宝盈此外,良好的社交支持也是促进心理恢复的重要因素。运动员在训练过程中往往需要面对高强度的压力,良好的队友关系、教练的支持以及家庭的鼓励都能帮助运动员保持积极的心理状态,进而提高训练的效果与恢复的效率。

总结:

在体育训练中,耐力提升与恢复期的有效平衡是运动员提高竞技水平的关键。通过科学合理的训练计划,结合个性化的恢复期管理,可以最大化地提升运动员的耐力水平,并在适当的恢复期内促进身体和心理的全面修复。训练与恢复的周期性平衡则需要根据运动员的具体情况和比赛周期进行精细化调整,确保在高强度训练后获得最佳的恢复效果。

最终,心理状态的管理也不容忽视。一个积极的心态能够有效提升训练的效果,帮助运动员更好地应对挑战,恢复体力。因此,耐力训练与恢复期管理的平衡不仅仅是一个生理过程,也是一个心理调节的过程。通过多方位的策略,运动员能够在保证体能提升的同时,避免过度训练的负面影响,最终实现最佳的运动表现。

猛龙通过提升攻防平衡破解困境 打造全面提升的新局面